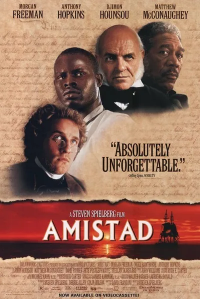

美国电影《断锁怒潮》是导演史蒂芬·斯皮尔伯格最被人忽视的电影之一。该片取材于真实的历史事件,讲述了“阿姆斯达(Amistad)”号黑奴谋杀船员罪案的刑事审判过程以及这起案件背后所隐藏的黑奴权利之争 。

1839年“阿姆斯达”号案件发生之时,美国还是一个局部奴隶制的国家,其1787年宪法中明确保留了奴隶制。而“阿姆斯达”号案件看上去,就是一个很明显的对法律的严重触犯——黑人奴隶,夺船,杀人——如果把这个事件按“无罪”去辩护,不是辩称黑人“没有夺船杀人”,而是辩称这样的“夺船杀人”不是犯罪,显然是一个相当严峻的挑战。这个时候,我们看到,美国宪法所建立的制度起上作用了。因为,从美国建国开始,“挑战司法”就是体制内寻求社会改革的一个正常程序,在旧的法律仍然起作用的时候,怎样利用原来的法律,在法理上往前推进,逐步建立新的立法依据,也即 “法律是可诉的”。

法律的可诉性,指法律作为一种规范人们外部行为的规则,可以被任何人(特别是公民和法人)在法律规定的机构中(特别是法院和仲裁机构)通过争议解决程序(特别是诉讼程序)加以运用的可能性。在西方社会,所有的法律都可以在诉讼或争端解决程序中被引用为争辩的根据。这一点,在以判例为主导和基础的普通法系中尤为显著。美国宪法生效后不久的1803年,最高法院大法官马歇尔通过马伯利诉麦迪逊案,确立了美国联邦最高法院的违宪审查权,即法院有权判断国会的立法是否与宪法的精神相违背,从而可以宣布国会的立法合宪或者无效。这一判例也确立了法院在对具体案件进行审判时,可以对宪法进行解释并运用到实际判决中。

虽然美国1787年宪法保留奴隶制,也没有把《独立宣言》和当时一些州宪法中所肯定的民主权利包括在内,但它于1789年9月25日通过了10条宪法修正案,作为美国宪法的补充条款, 这10条修正案通称"权利法案"。主要内容是包括国会不得制定剥夺公民的言论、出版、和平集会和请愿等自由的法律;公民的人身、住宅、文件和财产不受非法的搜查或扣押;非依法律的正当程序,不得剥夺任何人的自由、生命或财产,以及司法程序上的一些民主权利等。

“阿姆斯达”号案件黑人一方的辩护律师,在最高法院的辩护词中,即把重点放在有关自然法,黑人的人权,以及“独立宣言”的建国理念上。同时,也充分利用法庭在一审中,对于“阿姆斯达”号黑人的自由身份的确认。指出他们来到美国的时候,已经从非法奴役中解放了自己。如果把他们送回去,就是美国政府在奴化自由人。影片中安东尼·霍普金斯扮演的约翰·昆西·亚当斯在最高法院“九人”之前,以“独立宣言”为本,发表了这一段精彩的演讲,为“阿姆斯达”号上他素不相识,甚至可以说是彼此难以了解的非洲黑人,争取“平等自由”这样一个基本的人权。

最高法院对本案的最终裁决在1841年3月由斯多雷大法官综合全体大法官的意见之后,撰写并且宣布。斯多雷大法官肯定,一个人在被非法劫持的时候,具有自卫的权利。在一个人被非法逼为奴隶的时候,暴动是他的权利。为了得到自由,这些黑人也许是干了下了一些“可怕的事情”,但是,在法律的概念里,他们不能被定义为海盗或者强盗。在最高法院的裁定下,“阿姆斯达”号的黑人终于不再是别人的奴隶和“货物”,而被正式宣布为自由人。

“阿姆斯达”案表明,“独立宣言”也好,“权利法案”也好,这种宣言性立法或象征性立法并不妨碍其在法庭或其他纠纷解决程序里被引证为法律根据,通过判例或司法解释获得重构和新生。因为,法律的特征就是可诉性,宪法是法律,故美国宪法的可诉性是不言而喻。这也正是《断锁怒潮》想要表达的美国宪法的价值和精神。

由西及中,在我国,这种宣言性立法的可诉性则大为削弱,几乎丧失其作为法律规范的作用。最典型莫过于,中国宪法长期以来的“潜规则”是宪法不准司法化,宪法条文不能援引作为判决的依据。“齐玉苓案”曾被称为“中国宪法司法化第一案”,最高人民法院针对该案作出的批复也开创了中国宪法作为民事审判依据的先河,但在2008年最高院又废止了该解释。在法律可诉性问题上我们还有很长的道路要走。